報酬レンジを開示する意図

09 4月 2019

「課長って年収どれくらいですか?」

「毎月お小遣い制だしいくらなのか把握してないや、人事規程を読めば分かるでしょ。」

「規程を読んでもよく分からないんですよねぇ、そもそも書いてありましたっけ?」

社会人一年目の頃、上記のような質問を当時の上司にしてみた記憶がある。

思い出してみて不思議なのは、なぜ私は会社の報酬レンジを把握していなかったのか?という点だ。開示されていたが私が把握していなかっただけなのか、報酬レンジ自体が非開示であったのか、記憶が定かではない。今回は、この報酬制度(主として報酬レンジ)の従業員層への開示度合いについて考えてみる。

報酬レンジを知る方法

一般的に、毎月支払われている報酬の内、各項目の支給方法については「就業規則」または「給与規程」なるものがどの会社においても作成されており、従業員は確認が出来るはずだ。

細かく世帯主の定義が記載されており、自身が果たして住宅手当の支給対象なのかどうか、はたまた残業手当の端数処理の小数点桁数に至るまで、各項目の「支給要件・計算方法」が記載されているケースが多い。

規程の数値をじっくり確認して各数値を足し合わせれば、おおよそのグレード(等級・役職等。以降グレードにて表記を統一)毎の報酬額把握は出来るであろうが、あくまで各種規程は労働基準法を初めとしたルールに則るもの・トラブルを防ぐものが主であり、従業員層へ会社から自社の報酬特性をメッセージとして伝えるようなものではないケースが多いように見受けられる。

報酬レンジの開示例

前述の通り、どうも各種規程の整備だけでは、自社の報酬特性を従業員に伝えるのは不足している気がする。そのため、経営陣・人事部門は規程とは別に従業員説明用に制度概要をまとめた資料を作成したり、従業員は労働組合資料で把握をしたりと、各社工夫がなされている。

では、報酬レンジの開示にはどのようなケースがあり、従業員はそこから何を読み取っているのだろうか。何点か簡単に開示例をみてみよう。

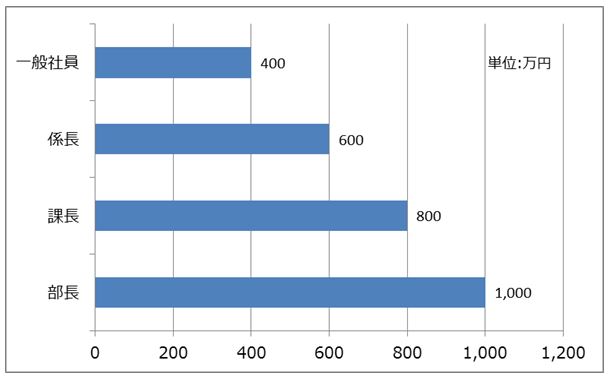

開示例-1 平均値のみを開示

例1は平均値を開示した場合である。いたってシンプルであり、「係長になったらだいたい600万円くらいだな。」と、直感的であり非常に分かりやすい。ホームページ上の採用情報に、「先輩社員のお仕事」といった部分に記載されている年収額もこの平均値を記載しているケースは多い。

一方で、平均値のみを開示する場合では、「係長の最高額はいくらなのか?」「平均って記載がしてあるし、実態は違うのかな?」等不明な点も残る。

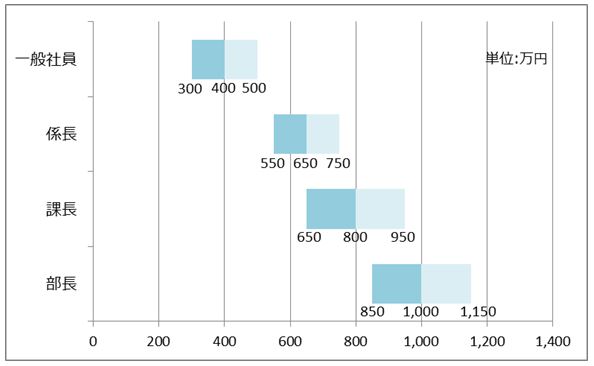

開示例-2 下限 - 中位 - 上限を開示

例2は下限値・中位・上限値を開示した場合である。

- 例2の会社では、一般社員の上限値は係長の下限値を超えないポリシーのようだ。

- 例1では係長の平均値は600万円となっていたが、レンジの中位は650万となっており、係長のレンジ内では下限-中位に位置する従業員が実際は多いのだろうか?

等、先ほどの例1よりも読み取れる情報量が多くなる。

下限-中位-上限のレンジが開示されている場合、「現在レンジ内のどの位置に自分がいるのか?」が従業員自身もある程度把握が可能となるため、期待されている役割に応えているのか、もっと多くのことを期待されているのか、報酬マネジメントが正しく機能している場合は、会社側も一定程度メッセージを伝えることが可能となる。

レンジ内の位置別メッセージ例

例3は、報酬の元となっている個人別のグレードを開示するというものだ。個人別の報酬額そのものを開示するのは、個人情報保護法の観点から実現性は困難であろうが、報酬の元となっているグレードまでを開示する企業は、一部企業で実績はある。かく言う筆者が以前勤めていた企業もこの例を従業員層においては採用しており、

- グレード毎の理論年収額(下限-上限)を開示

- 毎期評価確定後に全従業員の評価前・評価後のグレードを開示

という運用方法をとっていた。従業員にとっては見る気があってもなくても嫌でも社内ネットワーク上に毎回評価確定後のグレードが一斉開示されるため、

「同期入社のあの人はもうグレードXXまで行ったのか。ということは報酬○○円くらいか」

等、自然とおおよその個人別報酬額が把握出来る。これにより、従業員の中で報酬上の自身の立ち位置のようなものをつきつけられることになる状況にいた。

この例3のメリットは、報酬上の自身の立ち位置が把握出来ること以外にも、評価されるべき人が評価され一早く昇格していること・パフォーマンスが悪い場合は降格が実際にあること等、報酬以外のメッセージも従業員は受け取り、将来的な報酬やキャリアをイメージしやすくなることが挙げられる。

しかしながら、よほど評価制度の運用に自信がある企業でないとなかなかこの方法は取れないであろう。例3を試みる場合は、開示された個人別のグレード情報が、従業員の不満につながらないよう、納得感のある評価制度を整えている必要がある。

開示例別メリット・デメリット

簡単にだが、何パターンか開示例をご紹介した。各開示例のメリット・デメリットをまとめてみるとおおよそ下記の通りとなるであろう。

実際の制度運用時には、ここからさらに営業職・技術職で報酬レンジが分かれている場合等、どこまで・何を開示するのかケースはもっと細かく分かれることも想定される。開示度合が広がるにつれ、従業員は自身の報酬上の位置づけが明確となっていく一方で、なんでもかんでも開示をしていくとイレギュラーの従業員がいれば不満の声も多くなり、実運用が大変になりそうである。

まとめ

それでは、結局の所どこまで開示をするのがよいのであろうか。月並みの回答となるが、何を開示するかではなく、何を従業員層へメッセージとして伝えたいのか。それを先に明確にしてから、メッセージを伝えるために開示度合を決めるべきなのであろう。

「長年現行の報酬レンジを利用していて、そろそろ見直しを検討したい」

「どうにも中途採用で面接に来る候補者と、自社の報酬レンジが合わない」

等、様々な理由から自社の報酬レンジを見直す会社は多い。

会社のポリシーや報酬市場水準を確認しながらレンジをアップデートし、せっかく時間をかけてレンジ設計をしたにもかかわらず、従業員へ伝えたいメッセージを伝えられている会社は多くないように感じる。

加えて、今回は報酬のレンジのみに話を絞ったが、昇給・昇格・評価制度との兼ね合い等、経営陣・人事部門が考えなければならないことは非常に多い。

マーサーが実施した2018年グローバル人材動向調査(Global Talent Trends Study)のレポートによれば、同じ質問内容でも経営層・人事部門・従業員層で返ってくる回答が異なることがよく分かる。

試行錯誤して構築した会社の報酬メッセージを従業員に伝えられている企業はどれくらいあるのだろうか。この茫漠としたテーマについて、少しでも考えるきっかけをご提供することができれば、筆者としては幸いである。

執筆者: 丸 康太 (まる こうた)

プロダクト・ソリューションズ アソシエイトコンサルタント